收藏,不只是行家和博物馆展厅里的专属,它其实离我们的日常生活比想象中更近。也许是一幅挂在客厅的书画、一只曾陪伴几代人的瓷瓶,又或是一张书桌、一盏旧灯,这些物件中都藏着一种延续下来的审美趣味与生活态度。

本期节目《王府井一号》邀请国际著名艺术市场专家龚继遂,带你穿越中国收藏文化的历史长河,看见收藏不仅仅是一种拥有,更是一种精神世界的外化。它关乎时代的风尚,关乎个人的品位,也关乎人们如何用器物与过去、与世界对话。从古代文人的书房到今日的居家空间,从流散文物到当下的市场热潮,每一件藏品背后都折射出一段关于美、关于选择、关于时间的故事。

为什么动荡的年代往往孕育出收藏的盛世?当收藏成为一种生活方式,它如何影响了人们对美的感知?这些问题,或许能在这期节目中找到一些启发。

- 2025嘉德教育国际课程

《访古日本·国宝艺术巡礼》

6月10日——15日

6天5晚

深入日本关西名城大阪、京都、奈良

高端定制化艺术之旅,期待您的加入!

本期嘉宾

龚继遂,国际知名艺术市场专家,曾任国际拍卖公司(纽约)中国书画部负责人、中央美术学院特聘教授

内容导航

3:00从贵族到文人

从唐宋的转变是一个从贵族社会向文人社会的转变。宋代,像赵明诚、李清照他们所代表的收藏热潮,是一个文人审美自觉的觉醒,也是文人取代贵族,由宫廷收藏转向民间文人收藏的转折点。

4:20自娱自乐的文人趣味

晚明时期已经存在大量皇室由于俸饷不足,把宫廷绘画赐给大臣的现象。文人有更多的闲暇,不是关怀朝政,而是自娱自乐,构建带有文人情怀的生活方式。他们等于是有当时的当代艺术,又有传承下来的传统艺术,是两个门类并举的收藏形式。明晚明的收藏具有更大的文人自主性,他们不仅主持自己的创作,还建立了审美风格和情怀,为后世文人收藏奠定了基调。

6:40青铜、碑帖与宫廷流散的字画

9:03从流散到归来,近现代中国文物的收藏与命运

13:12流散如何奠定收藏基础?

17:55见物如见人:收藏的个性表达

收藏可以说是一种个人文化情怀的表露和追求。它除了物质生活之外,人必须有所好。无所好,无以前此生;人无所好,不足以交。收藏及对某个品类的持续关注、研究、馈赠,也是一个重要的社交媒介,是维系士大夫、文人之间的重要交往话题,是推动社会形成一代审美趣味的文化载体。徽班进京后,京剧的风行就像现在流行音乐一样。晚清、民国以来的收藏,也逐渐从重视碑帖书法转向绘画,瓷器类的收藏因为清代解体、官窑瓷器流散,逐渐形成主流风气。

22:33从功能到纯粹,中式家具如何成为热门收藏门类

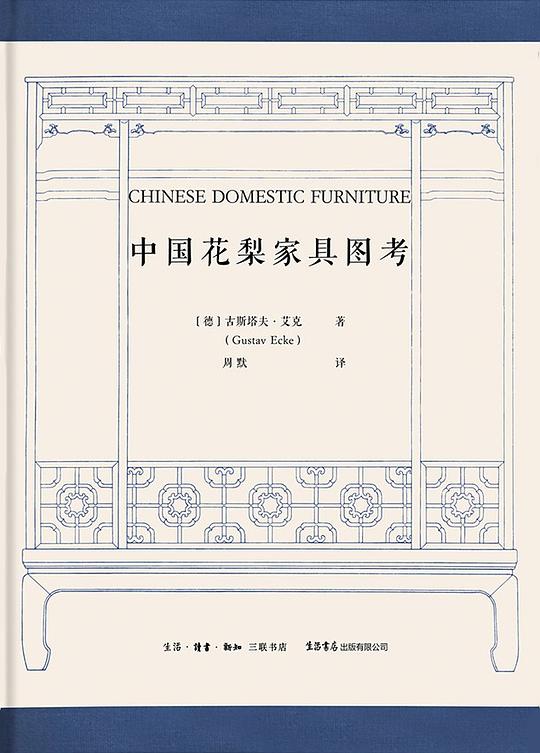

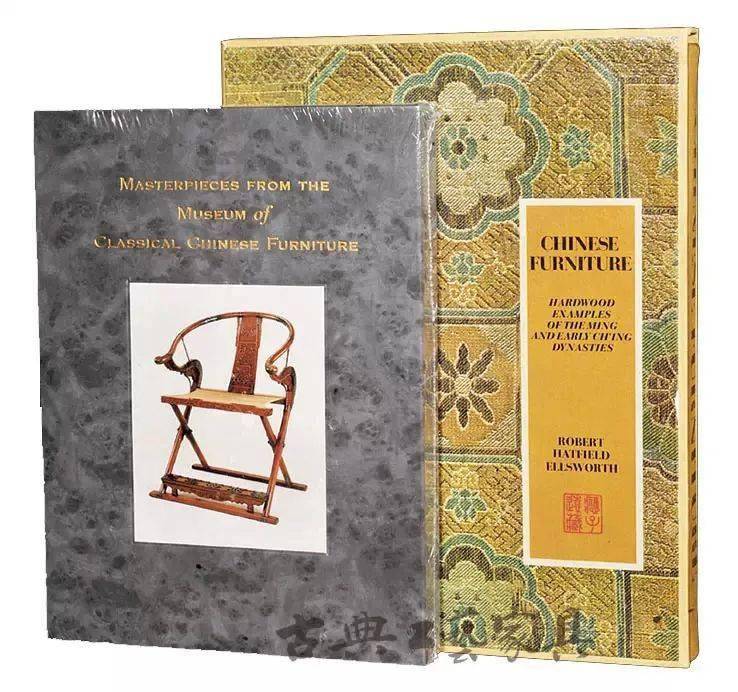

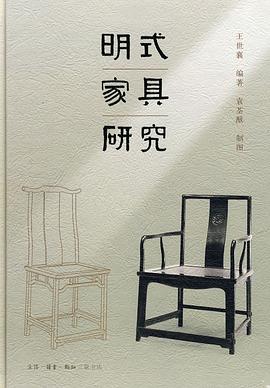

中国古典家具,尤其是明清家具,由于优美的造型,特别是明末清初的黄花梨家具,其简约造型、榫卯结构、珍贵材质,不但决定了它在家具史和审美上的地位,也因材质珍稀、存世有限、历代重视,成为理想的收藏门类。门类要成为社会关注的收藏门类,必须有典范收藏机构或大型收藏展览。德国人艾克最早做系统研究并捐赠藏品,安思远在70年代接力推动,王世襄通过《明式家具研究》《明式家具珍赏》系统梳理明式家具。这奠定了学术史的三个阶段,80年代起,家具进入艺术市场,逐步从实用品变成纯艺术品。

- 《中国花梨家具图考》是中国明式家具研究的开山之作,由古斯塔夫·艾克所著,于 1944年首次出版

- 《中国家具-明清硬木家具实例》 安思远

- 王世襄《明式家具研究》

《明式家具研究》汇集了作者四十余年的研究积累和研究精华,创建了明式家具研究体系,系统客观地展示了明式家具的成就,并从人文、历史、艺术、工艺、结构、鉴赏等角度完成了对明式家具的基础研究。

《明式家具研究》享誉海内外,被誉为明式家具的“圣经”,中国古典家具学术研究领域的一部里程碑式的奠基之作。

29:06文人书房的美学陈设

- 马克斯·弗拉克斯家具陈设,中式家具与现代生活空间的结合

32:09藏与用的平衡

32:58新一代收藏:跨界、混搭、个性化

- 安思远先生的豪华公寓位于曼哈顿第五大道960号

36:53看世界博物馆里的中国国宝,怎么打开眼界?

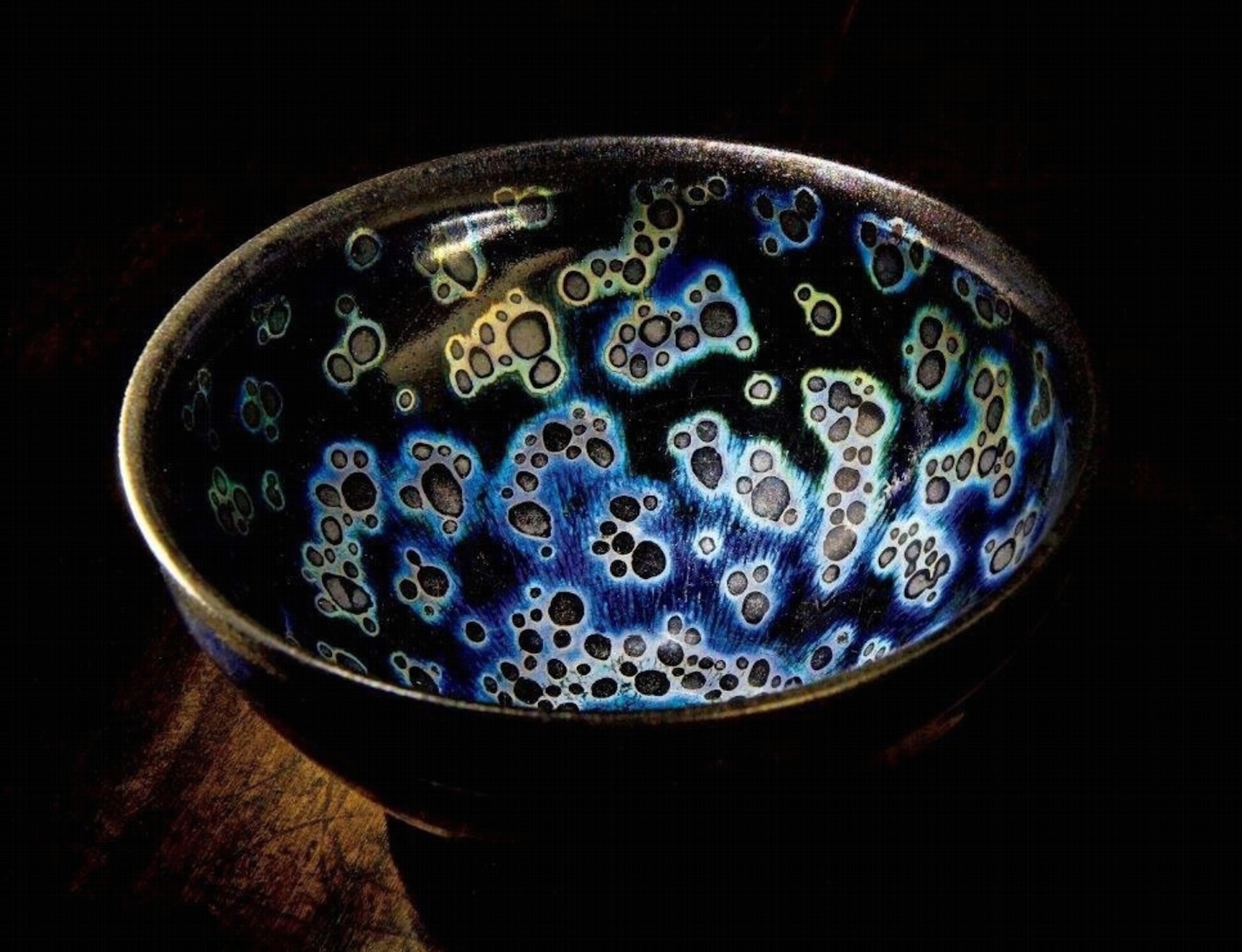

我们观看海外的中国艺术品时,要有一个美术史的概念。比如说,日本博物馆里的中国古代陶瓷收藏中,有很多名品,甚至是国内没有的,比如建窑里的曜变天目。曜变天目在建盏系统中非常稀少、特殊,是偶然的窑变作用形成的,日本有两件都被列为国宝,中国只出土了半件残器,也被福建收藏家珍藏。中国传统文物中的一些特殊门类在日本也起着很特殊的作用,比如中国的漆器,不仅被日本珍藏、借鉴,日本人还在自己的漆器传统上发展出独特风格。

- 静嘉堂文库美术馆展出的曜变天目茶碗

——————

图片来源于网络

——————

互动方式

微信公众号:嘉德通

小红书:王府井一号

微博:王府井一号播客

加入王府井一号听友群添加小助手微信号:Guardian_in_one_

——————

出品方:嘉德艺术中心

出品人:寇勤

制作人:蒲宇

编辑主持:孟庆馨

策划:王卓然

后期剪辑:魏康宁

音乐制作:system[Σ]